蒸気の時代の音楽装置、蓄音機の魅力を語る

- 日本スチームパンク協会

- 2025年10月1日

- 読了時間: 6分

更新日:2025年12月18日

喫茶蒸談へようこそ

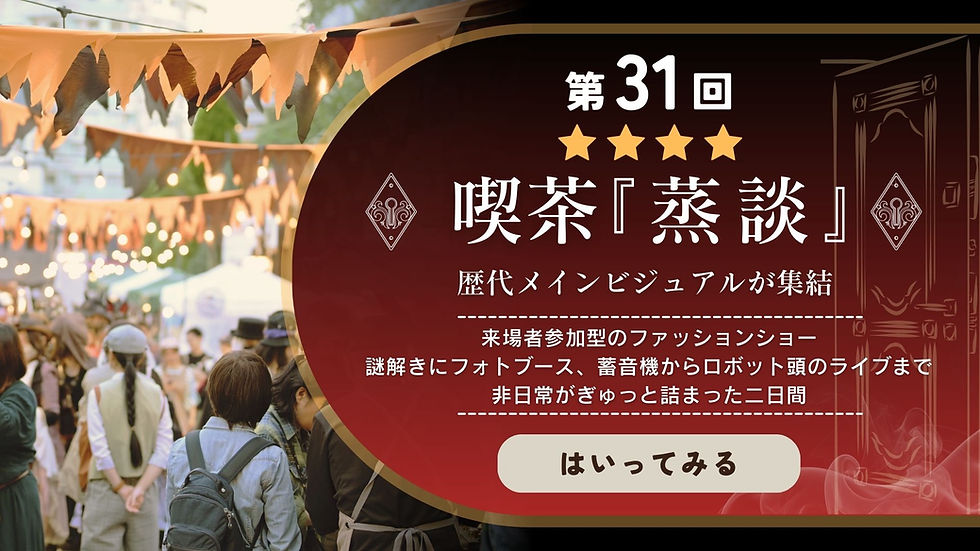

日本蒸奇博覧会は、日本スチームパンク協会が主催する、国内最大級のスチームパンクの祭典です。

2014年にスタートし、今年でちょうど10年目の節目を迎えます。記念すべきこの年を通過点として、新たな10年に向けたワクワクの歩みを踏み出します。開催は2025年10月18日・19日!

今回の目玉の一つになりそうなのが、「アンティーク蓄音機のコーナー」

ゼンマイをクルクルと巻き、針をポンと落とすだけで音楽が流れ出す——。この機械仕掛けの魔法のような不思議さが、スチームパンクの世界観に完璧に溶け込みます。

今回は、この蓄音機の歴史をたどりながら、どんな仕組みで音を奏でてきたのか、そして今なお人々を魅了し続ける理由について、気軽な対談形式でお届けします。

知ることで、蒸奇博覧会がもっと楽しくなる!

開催概要

開催日 2025年10月18日(土)19日(日)

開催時間 11:00-20:00(19日は19:00まで)

入場料 1000円

会場 STUDIO EASE 目黒

■この対談に登場するふたり

MaRy(マリィ):日本スチームパンク協会 代表理事。感覚派で、スチームパンクの“ワクワクするところ”を見つけ出すのが得意。気になったことはどんどん質問するスタイルで、対談の聞き手としても案内役としても活躍中。

ツダイサオ:日本スチームパンク協会 理事。物事を論理的に捉えるタイプで、歴史や文化、技術の観点からスチームパンクを語るのが得意。蒸談ではMaRyの投げかけにじっくり応える“解説役”として登場することが多い。

蒸奇博覧会で登場する「蓄音機」

今年の蒸奇博覧会って、蓄音機のコーナーがあるんだよね。ちょっと楽しみにしてるんだ。

そうそう。蓄音機って、見た目も仕組みもスチームパンクとすごく相性がいいんだよ。あの真鍮のラッパとか、ゼンマイを巻いて回転させる仕組みとかね。

確かに! でも、蓄音機って詳しい歴史までは知らないかも。どんな流れで生まれて、どう変わっていったんだろう?

蓄音機の歴史

始まりは1877年。エジソンが「フォノグラフ」を発明したのが最初だよ。これは円筒式と呼ばれるタイプで、円筒にロウを塗って、その表面に針で溝を刻み、再生する仕組みだった。まだ録音できる時間も短く、音質もお世辞にも良いとは言えなかったけど、“声を保存する”というのは当時の人にとって魔法みたいな体験だったんだ。

楽譜に書いて残すしかなかった音楽や声が、そのまま機械から聴こえてくるんだから、びっくりするよね。

その後、1890年代に登場したのがベルリナーの「グラモフォン」。これは円盤式で、今のレコードにつながるスタイル。円筒式と違って大量生産がしやすかったから、世界中に一気に広まったんだ。

なるほど、ここで「レコード盤」が生まれるのね。

そう。そして20世紀初頭になると、SP盤(78回転のレコード)が主流になり、家庭用の蓄音機も家具のように普及していく。重厚な木のキャビネットや、真鍮のラッパがついた豪華なモデルもあって、まさに「家に置く誇りの機械」だったんだよ。

音楽がコンサートや酒場のものじゃなくて、“家の中で楽しめる”ようになった時代なんだね。

蓄音機の歴史

そういえば、蓄音機って電気を使わないって聞いたけど、本当に?

本当だよ。基本はすべてゼンマイ仕掛け。ゼンマイを巻くとターンテーブルが一定の速さで回転する。針がレコードの溝をなぞって、その振動を「サウンドボックス」と呼ばれる部分で音に変換する。

サウンドボックス?

そう。薄い振動板が入っていて、針の細かい震えを板全体に伝えて、空気の振動に変えるんだ。で、それをラッパが拡張して大きな音にする。スピーカーやアンプがなくても、しっかり部屋に響くんだよ。

それってすごいね。ゼンマイ、針、振動板、ラッパ……全部「どう動いてるか」が見える仕組みになってる。まさにスチームパンクっぽい!

うん。現代のオーディオは便利だけど、中身が見えないブラックボックス。でも蓄音機は、「音がこうやって生まれている」というのが目で分かる。そこに惹かれる人が多いんだと思う。

ビクター犬と「His Master’s Voice」

ところで、蓄音機といえば、犬が耳を傾けてる絵をよく見るよね。あれってどういう意味?

あれは有名な「ニッパー」という犬の話だよ。もともと飼い主が亡くなってしまって、その録音された声が蓄音機から流れてきた時、犬がじっと耳を傾けていた。その姿を見た飼い主の弟が「His Master’s Voice(ご主人の声)」という絵を描いたんだ。

わあ…エピソードを知ると切ないけど、すごく印象的だね。

その絵はのちに商標になって、ビクターやHMVのマークとして世界中に広まった。HMVって名前自体も、この「His Master’s Voice」の頭文字から来ているんだよ。

なるほど! ただの犬の絵じゃなくて、ちゃんと物語があったんだね。

日本での蓄音機文化

そういえば、日本では蓄音機っていつ頃から広まったの?

日本に初めて入ってきたのは明治の終わり頃。最初は輸入品で、相当な高級品だった。けれど大正時代に入ると国内メーカーも参入して、徐々に庶民の手に届くようになったんだ。

どんなメーカーがあったの?

日本に蓄音機が本格的に広まったのは明治末期から大正時代。1907年に「日本蓄音器商会」が設立され、アメリカ・コロムビアの日本法人として活動を開始。これが後の日本コロムビアにつながる。さらに1927年には「日本ビクター」が誕生し、アメリカ・ビクター社の技術を導入。ニッパー犬の商標もこの時代から日本で使われるようになった。

じゃあ、当時の日本人もレコードを買って家で聴いてたんだ?

そう。浅草や銀座にはレコード店が並び、街角では流行歌が蓄音機から流れていた。特に大正末期から昭和初期にかけては、蓄音機とSP盤の黄金期。たとえば松井須磨子の「カチューシャの唄」や、藤山一郎の歌声なんかが蓄音機を通じて大流行したんだよ。

まさに「大衆音楽」の始まりだね。

うん。ラジオ放送が始まるのも1925年だけど、最初の頃は聴取できる人が限られていたから、やっぱり蓄音機が“家庭の娯楽の中心”だった。お正月に新しいレコードを買う習慣なんかもあったんだ。

へえ、そういう文化が日本にもあったんだ。なんだか現代でいう「年末年始に紅白を観たり、ランキングをチェックする」みたいな感じかな。

そうそう。しかも昭和10年代に入ると、SP盤で軍歌や流行歌が大量に出て、蓄音機はほぼ一家に一台の時代に。やがて戦後になるとLP盤や電気式プレーヤーに切り替わっていくんだけど、日本人にとって「初めて音楽を家に届けてくれた機械」は間違いなく蓄音機だったんだよ。

電気の時代、そして今

でも今はもう蓄音機ってほとんど使われてないよね。

1920年代に入ると、電気を使ったレコードプレーヤーが登場する。スピーカーで大音量が出せるし、録音方法も進化してLP盤やステレオ録音に発展した。便利さと音質の面で、ゼンマイ式の蓄音機は次第に姿を消していったんだ。

でも、骨董品やカフェのインテリアとして今でも人気があるのは、その“機械仕掛けの魅力”が生きてるからだよね。

そうだね。蓄音機は単なる古道具じゃなくて「音楽を未来へつなげた最初の機械」。ゼンマイを巻いて針を落とすその所作は、100年前の人と同じ体験を今に残してる。だから蒸奇博覧会の蓄音機コーナーは、単なる展示じゃなくて“時間を超えたワクワク”を味わえると思うよ。

当日は絶対じっくり聴いてみたいな!

日本蒸奇博覧会2025前売りチケット

日本蒸奇博覧会2025公式ページ

文・構成:ツダイサオ(日本スチームパンク協会 理事)

スチームパンクにまつわるデザイン、企画、執筆を通じてものづくりと空想の魅力を発信中

詳しいプロフィールはこちら ▶ プロフィールを見る

コメント